La via Salaria è la più antica delle strade consolari e il suo nome, a differenza delle altre che prendevano il nome del loro artefice, deriva direttamente dalle sue antiche origini: il trasporto del sale, fondamentale per la conservazione dei cibi, facile merce per i baratti e poi parte della paga dei soldati (da qui la parola salario, per indicare la remunerazione di un lavoratore).

La Salaria terminava presso la foce del fiume Tronto, nella località romana di Castrum Truentinum, che oggi corrisponde alla zona dell’odierna Porto d’Ascoli, una frazione del comune di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Il suo percorso è oggi ricalcato dalla moderna Strada Statale 4 (SS4).

Le origini pre-romane

La via Salaria è considerata una delle più antiche vie di commercio, addirittura precedente alla fondazione di Roma. Nacque come un percorso molto antico, probabilmente già nel II millennio a.C., tracciato dai Sabini e da altre popolazioni italiche. Era in origine un semplice sentiero (un tratturo) che seguiva la sponda sinistra del Tevere e serviva per lo spostamento delle greggi tra le montagne dell’entroterra e le zone costiere.

Oltre a essere usata per la transumanza, la via aveva un ruolo fondamentale nel trasporto del sale, un bene essenziale per gli allevatori appenninici, che lo usavano per conservare le carni e produrre formaggi. Il sale veniva portato dalle saline delle coste tirreniche, come quelle di Ostia e Fiumicino, e da quelle adriatiche, verso le zone interne, collegando così le due sponde dell’Italia centrale: il Tirreno e l’Adriatico.

Questo percorso transappenninico ha favorito il contatto tra l’antico caput gentis Asculum e le popolazioni dei Sabini. Il ricordo di questi antichi contatti alimenta il mito dell’origine sabina dei Piceni (vedi anche Ver Sacrum).

I Romani e la Salaria

Dopo la conquista della Sabina nel 290 a.C. ad opera del console Manio Curio Dentato, con la concessione alle popolazioni della civitas sine suffragio e poi di quella optimo iure nel 268, la via Salaria entrò a far parte delle strade consolari romane. In questa fase, la strada fu migliorata e parzialmente ricostruita lungo tutto il suo percorso per adeguarla agli standard costruttivi romani. La superficie venne lastricata in basalto fino all’altezza di Nomentum (Mentana) e poi in calcare fino ad Eretum (oggi con Monterotondo Scalo, al bivio con la Nomentana, praticamente in corrispondenza con la ventunesima colonna della Via Littoria – Fig. 1) presumibilmente in età tardo repubblicana o augustea.

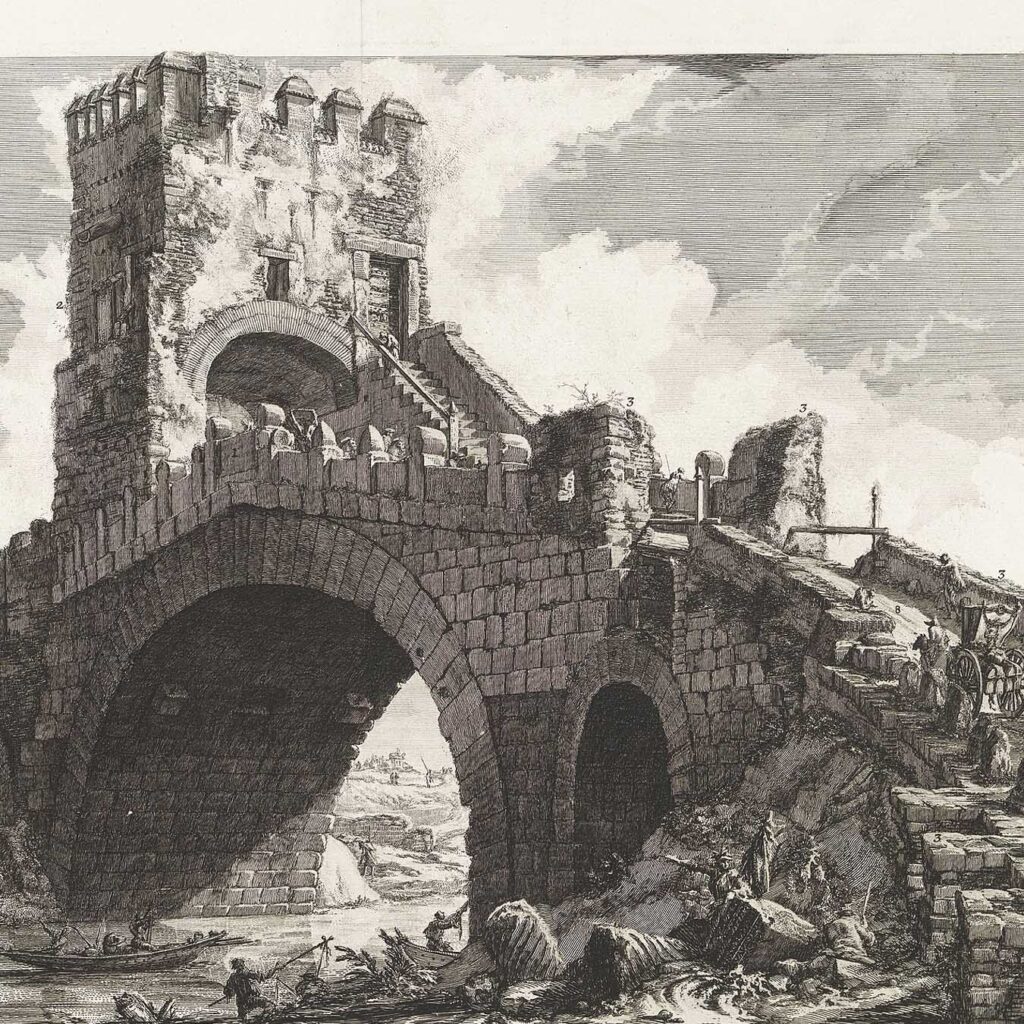

Per facilitare l’attraversamento dei fiumi lungo il percorso, vennero realizzati ponti in muratura, mentre nei tratti più stretti delle gole del fiume Velino e del fiume Tronto si intervenne ampliando il passaggio attraverso profonde incisioni nella roccia. Si ritiene che l’assetto della Via Salaria risalente al periodo successivo alla conquista romana della Sabina sia stato definito in quell’epoca: in diversi punti la strada presenta una larghezza compresa tra i 6 e i 6,6 metri ed è costruita sopraelevata tra due marciapiedi (crepidini). Un indizio utile per datare questi interventi è il Ponte del Diavolo, la cui costruzione risale a dopo la metà del II secolo a.C..

Non è chiaro quale ordine abbia seguito l’esecuzione di questi lavori, ma è più probabile che siano state messe al lavoro due colonne di schiavi, una dall’Adriatico e una da Roma, che si sarebbero incontrate a metà strada. Quest’ultima tesi è avvalorata da alcune testimonianze provenienti dal territorio comunale di Posta: in località Masso dell’Orso è stata infatti rinvenuta una colonna che si crede parte di un più ampio monumento (la targa è andata perduta), che celebrerebbe la metà del percorso, mentre la tradizione vuole che l’incontro tra i due fronti del cantiere sia avvenuto nel paese di Sigillo, posto poco più a sud, che avrebbe preso il nome proprio dalla circostanza di rappresentare la congiunzione dei due tratti della Salaria, provenienti da Roma e dall’Adriatico.

Nel corso dell’epoca romana la via Salaria ha rappresentato il principale collegamento del territorio piceno con Roma, unendo i due mari con una linea direttissima di 144 miglia romane (senza contare le sue diramazioni), circa 213 chilometri.

Il percorso da Ostia a Ponte Salario

Dagli stagni di Ostia, ove erano attive le antiche saline (i campi salinarum) di Fiumicino e Maccarese, il sale, veniva caricato su carri che percorrevano le vie parallele alle sponde del fiume (la via Ostiense sul lato sinistro e la via Campana, poi Portuense, sulla destra). All’altezza dell’Isola Tiberina, si arrivava al grande mercato del Foro Boario, appena fuori le mura. Lì era possibile guadare il fiume e commerciare con le popolazioni etrusche e falische.

Lasciata la zona commerciale del porto (poi spostato a valle tra Testaccio e Porta Portese) e del vicino Foro Boario, il tracciato attraversava i Fori, saliva lungo la via Biberatica (ancora visibile all’interno dei Mercati Traianei – Fig. 2), rasentava il Quirinale e l’area dove sorgerà Fontana di Trevi, con il nome di vicus Caprarius (attuali via della Pilotta, via dei Lucchesi, via di San Vincenzo e via della Stamperia), piegava per via del Tritone, percorrendo poi un percorso che ricalca le attuali via Paisiello, via de Cavalieri, viale Romania e via di San Filippo, arrivava all’antica città di Antemnae (attuale Monte Antenne). Da lì, scendendo, attraversato il ponte Salario sull’Aniene (di origine etrusca), proseguiva per la Sabina.

La Salaria Nova

Tra il 96 e il 99, l’imperatore Nerva fece realizzare una variante al tratto iniziale compreso tra le mura aureliane e ponte Salario, in modo da evitare il tortuoso passaggio per il monte Antenne: il nuovo tracciato prese il nome di Salaria Nova, mentre quello vecchio fu denominato Salaria Vetus.

Da via del Tritone la nuova strada passava accanto all’acquedotto Vergine,e usciva dalle Mura Serviane a Porta Collina, ora scomparsa, ma approssimativamente situata all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito. Da lì, ancora oggi, raggiunta Piazza Fiume, inizia il tracciato della via Salaria che costeggiando Villa Ada e Monte Antenne, raggiunge ponte Salario (Fig. 3).

Il percorso da Roma a Rieti

Dirigendosi verso il territorio della Sabina, la via superava la vicina torre medievale e raggiungeva i colli di Fidene (l’antica Fidenae) e l’attuale zona di Colle Salario, per poi proseguire verso Settebagni (Septem Balnea). Da lì risaliva la collina della Marcigliana dove si trovava l’antico insediamento latino Crustumerium, attraversava l’antica Eretum, situata nell’odierno territorio di Monterotondo, e quindi oltrepassava il torrente Corese, in corrispondenza dell’antica Cures, oggi nota come Passo Corese. Proseguiva poi per Ponte Buita ( dove si è ritenuto che la Salaria si dividesse e prendesse il nome di Via Cecilia (vedi dopo) separandosi dal tratto originario.

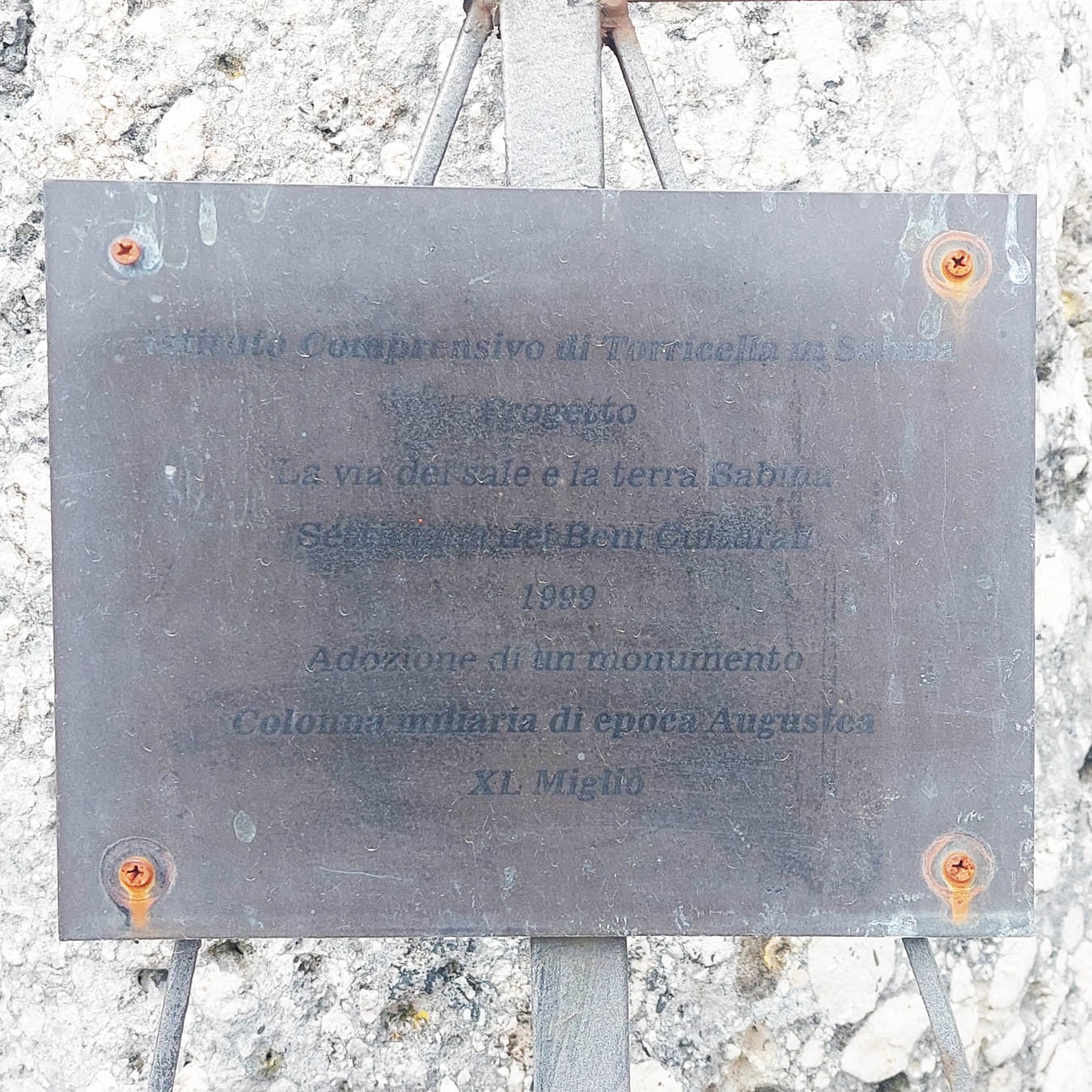

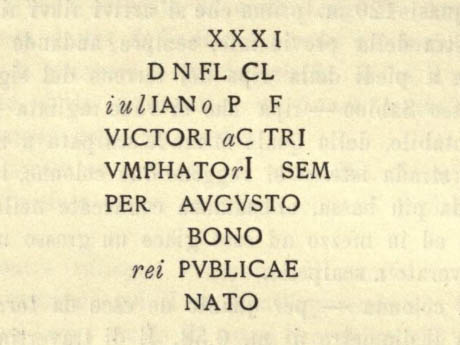

Secondo gli studi più recenti, ma anche dai tratti stradali ancora integri e dai cippi miliari del XXXI (31°) miglio, è facile ritenere invece che questo sia ancora la direzione della Salaria originale. Infatti, poco dopo, al miglio XXXIII (33°) la strada incontrava la stazione di sosta di Vicus Novus o Mansio at Novas (attuale Osteria Nuova). Più avanti la Salaria passava nel territorio di Torricella e sul punto più alto del tratto, al XL (40°) miglio, scendeva verso Ponte Sambuco. Poi proseguiva raggiungendo Rieti (Reate).

Da lì, la via costeggiava il fiume Turano e faceva ingresso nella città sabina di Rieti (Reate), dove attraversava il fiume Velino con il Ponte romano di Rieti e raggiungeva il foro superando il dislivello tramite un viadotto (i cui resti sono ancora visibili nelle fondamenta degli edifici in via Roma), sul quale si apriva la Porta Romana della cinta muraria. Una pietra miliare della Via Salaria è visibile nella cripta della Cattedrale di Rieti, dove è stata riutilizzata come colonna.

Da Rieti ad Antrodoco

Dal centro di Rieti, l’arteria volgeva verso oriente, uscendo da Reate dalla Porta Interocrina (lungo via Garibaldi) e costeggiando il fiume Velino fino a raggiungere (dal medioevo in poi) l’alta Civitas ducalis, oggi Cittaducale, e successivamente l’importante località termale di Cotilia (Vicus reatinus) nella Piana di San Vittorino. Attraversato il Velino la via entrava a Borgo Velino e ad Antrodoco (Interocrìum) da dove ormai si ritiene iniziasse la Via Cecilia.

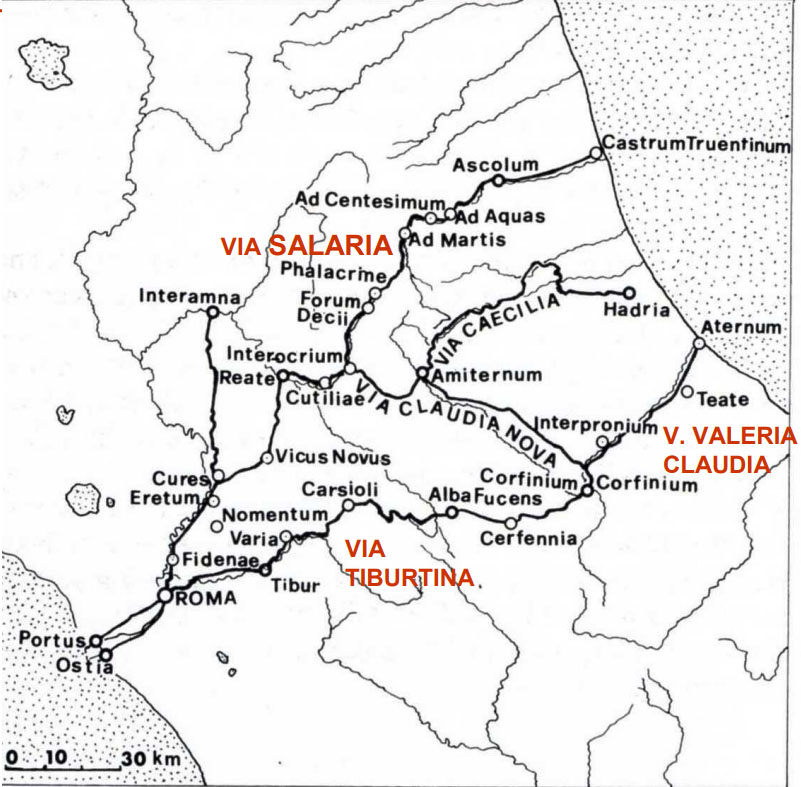

La Via Caecilia (Cecilia)

La via Caecilia (Cecilia – Fig. 4), fu iniziata dal console Lucio Cecilio Metello Dentro, console nel 284 a.C. e portata a termine da Manio Curio Dentato (famoso per aver messo fine alle guerre sannitiche), si separava dalla via Salaria presso Antrodoco (Interocrìum), con una diramazione che corrisponde all’incirca con l’attuale SS17 e collegava il reatino con la piana di Amiternum (l’attuale strada SS80), il Passo delle Capannelle, proseguendo poi per Pretutia (Teramo) fino ad Hatria (Atri) nei pressi di Giulianova.

Nell’Ottocento si era ritenuto che la via Cecilia si distaccasse dalla Salaria a partire da nei pressi di Ponte Buita (vicino Monteleone Sabino), perché ritenuto il percorso più breve. Ma questo avrebbe comportato lo scavalcamento delle valli del fiume Turano e del fiume Salto e i Ceraunii Montes, ipotesi ritenuta oggi, poco probabile e con scarsi ritrovamenti archeologici a supportare l’ipotesi.

Proseguendo per Porto d’Ascoli

La Salaria proseguiva in direzione nord all’interno delle Gole del Velino, alle pendici del monte Terminillo, il cui superamento richiese idee e soluzioni tecniche avanzate per gli ingegneri di Augusto, di Vespasiano e di Traiano; ancora oggi nelle gole sono visibili gli imponenti tagli nella roccia operati per permettere il passaggio della strada.

La strada infatti si inerpica progressivamente sino a uscire dalle gole giungendo all’abitato di Sigillo e di Posta, strategica e antica mansio romana.

Questo è il punto più stretto della valle del Velino, dove la strada si trova incassata tra profonde incisioni scavate nelle pareti rocciose a picco sul fiume. Tra questi imponenti tagli nella roccia, uno dei più spettacolari si trova nella zona chiamata Masso dell’Orso, circa quaranta metri sopra l’attuale strada. Qui si può ancora vedere il grande scavo che un tempo ospitava la strada romana: è lungo circa 21 metri e alto ben 30. Al centro della parete è visibile l’incavo dove era posta una lapide, oggi scomparsa, che probabilmente riportava il nome del funzionario responsabile dei lavori. Nelle vicinanze, all’altezza dell’attuale strada, in una nicchia scavata nella roccia, si trova ancora conservato il LXIX (69°) miliario della via Salaria, risalente all’epoca di Augusto, nel I secolo a.C.

Superate le gole, si arriva all’ampio altipiano di Bacugno e di Cittareale, nell’antica Valle Falacrina sino a raggiungere il valico di Torrita (1000 m s.l.m.). A questo punto la strada supera lo spartiacque tra i versanti tirrenico e adriatico e comincia a scendere nell’ampio altopiano della conca di Amatrice.

Da qui prosegue lungo la valle del fiume Tronto, dove era pavimentata con grandi lastre di arenaria. Il percorso attraversava i centri di Accumoli, Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, Trisungo, Quintodecimo e Acquasanta Terme, fino a raggiungere Ascoli Piceno (l’antica Asculum) e infine arrivava al Mare Adriatico, in corrispondenza di Castrum Truentinum (Porto d’Ascoli), alla foce del fiume Tronto sulla riva destra.

La Salaria Picena e la Salaria Gallica

La via Salaria Picena era una strada costiera che collegava le città di Fanum Fortunae (l’odierna Fano) e Castrum Truentinum, cioè i luoghi dove le vie Flaminia e Salaria raggiungevano l’Adriatico. Oggi il suo percorso corrisponde parzialmente alla SS16, l’Adriatica.

Nel suo percorso antico, partendo da Fanum Fortunae, la via attraversava Ad Pirum Filumeni, Sena Gallica (Senigallia), Ad Sextias (località non identificata), Ancona, Numana, Potentia (Potenza Picena), Sacrata, Cluana (Civitanova Marche), Castellum Firmanorum (Porto San Giorgio), Cupra Maritima (Cupra Marittima), per innestarsi nella Salaria a Castrum Truentinum.

La Salaria Gallica era un’antica strada romana che metteva in comunicazione la Via Flaminia, all’altezza dell’attuale Fossombrone (l’antica Forum Sempronii), con la Via Salaria, nei pressi dell’odierna Ascoli Piceno (Asculum).

Si trattava di una strada che attraversava il territorio tra le vallate dei fiumi del Piceno e dell’ager Gallicus, collegando numerosi centri romani dell’entroterra marchigiano. Lungo il suo percorso toccava città importanti come Forum Sempronii (Fossombrone), Suasa, Ostra, Aesis (Jesi), Ricina (Macerata), Urbs Salvia (Urbisaglia), Falerio (Falerone) e infine Asculum (Ascoli Piceno). Questa strada correva parallela alla costa adriatica, ma a una distanza media di circa 30 chilometri dal mare. Esisteva almeno dall’epoca augustea, anche se il suo tracciato potrebbe risalire a un periodo ancora più antico, pre-romano, quando veniva già utilizzato per scambi e spostamenti. Riguardo al suo collegamento con la Via Flaminia, le fonti antiche non sono univoche. Alcune indicano che partisse da Arquata del Tronto, attraversando i Monti Sibillini fino ad arrivare a Jesi; secondo altri, invece, la via si originava direttamente da Ascoli Piceno e si ricongiungeva alla Flaminia all’altezza di Forum Sempronii (Fossombrone).

Dopo l’Impero romano

Come avvenne per molte altre strade consolari, anche la Via Salaria fu abbandonata dopo la caduta dell’Impero Romano, fino a ridursi quasi a un semplice sentiero. Con la ripresa dei commerci dopo l’anno Mille, alcuni tratti della strada tornarono a essere utilizzati, ma non più come un’unica via continua, bensì come una serie di percorsi separati. I lunghi secoli di abbandono avevano fatto dimenticare il tracciato originale della Via Salaria, che ormai non era più chiaro né ben conosciuto.

Per tale ragione, dall’umanesimo in poi, nacque tra gli studiosi un lungo dibattito su quale fosse il percorso integrale della consolare in epoca romana, dibattito che si concluse solo tra Ottocento e Novecento. Nel 1923, all’atto dell’istituzione delle strade statali, il percorso della via Salaria venne incluso tra di esse con il nome di Strada Nazionale 67 Salaria, nome che nel 1928 diverrà l’attuale Strada Statale 4 Via Salaria.

Associazione Tota Sabina Civitas – “La via del sale: Via di civiltà”

Regesta Imperii: La Salaria in età tardoantica e altomedievale

Università di Genova (tesi di laurea): La Sabina antica: storia e itinerari – Prima parte – Seconda parte

Atlante tematico di topografia antica: Strade secondarie dell’Italia antica

Atti del Convegno Sesto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina – Lazio e Sabina

Università di Bologna – OCNUS, Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia

M. Calzolari – La rete stradale di età romana

ROMA2PASS – Salaria Vetus

ilterritorio.net – La via Salaria

wikipedia – La via Salaria – Via Cecilia

Niccolò Persichetti – Viaggio archeologico sulla via Salaria nel circondario di Cittaducale