La costruzione della Via Appia, universalmente riconosciuta come la “Regina Viarum” (regina delle strade), è tradizionalmente attribuita ad Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. durante il suo mandato come censore, il quale modificò e pavimentò il tracciato preesistente che collegava Roma ai Colli Albani ed è una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo antico per l’enorme impatto economico, militare e culturale che essa ha avuto sulla società romana. Quest’opera fu intrapresa nel corso della seconda guerra sannitica, in un periodo successivo alla battaglia di Lautulae del 315 a.C. e alla defezione di Capua.

Strada per eserciti, merci e idee

La Via Appia assunse immediatamente un ruolo strategico ed economico cruciale, facilitando il rapido movimento delle truppe, per rafforzare il dominio di Roma sul mare di Terracina e i contatti con la colonia di Suessa (Sessa) Aurunca e il commercio con il Sud, in particolare con la fertile Campania (Campania Felix), infatti, fin dall’inizio oltre ad avere un ruolo militare, la Via Appia divenne una fondamentale via di commercio, agevolando l’arrivo a Roma di prodotti artigianali di alta qualità provenienti dalle prospere città della Magna Grecia. Inoltre, la riduzione dei tempi di viaggio tra Roma e i maggiori centri del Sud, insieme alla maggiore comodità e sicurezza del percorso, portarono rapidamente a una notevole apertura delle classi agiate romane verso la cultura greca. Nei decenni successivi alla sua costruzione, si diffusero gradualmente a Roma il teatro e la conoscenza della lingua greca, e crebbe l’apprezzamento per l’arte e la letteratura ellenica. Nuove dottrine filosofiche e religiose si propagarono tra i Romani.

Il tracciato della via Appia

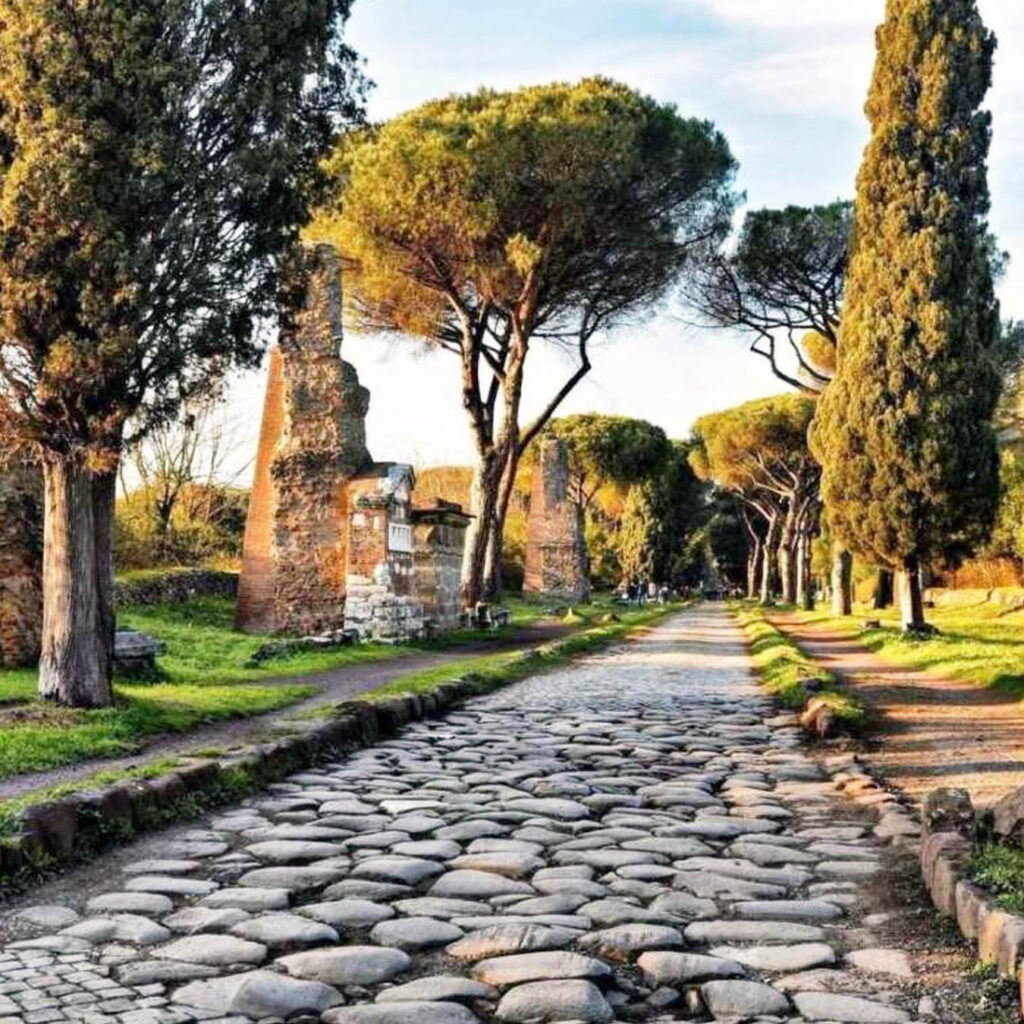

Il suo tracciato ha una larghezza di circa 4,1 metri (14 piedi romani), misura che permetteva la circolazione di due carri nei due sensi di marcia, affiancato sui lati da marciapiedi. L’attuale Strada Statale 7 (Appia Nuova) riprende in gran parte il percorso della via antica, di cui ha ereditato anche il nome, ma larghi tratti della strada originale, particolarmente nei primi chilometri fuori la città di Roma, sono ancora conservati e percorribili come meta di turismo archeologico. La strada iniziava il suo percorso fuori dalle mura repubblicane di Roma, precisamente da Porta Capena (oggi scomparsa) che era situata a sud del Circo Massimo. Poi, con il progresso delle conquiste romane nelle regioni meridionali, la via Appia fu gradualmente estesa: a Maleventum nel 268 a.C. (che nello stesso periodo mutò il nome in Beneventum, oggi Benevento), a Venosa e Tarentum (Taranto) nel 272 a.C., e infine a Brundisium (Brindisi) prima del 191 a.C. La strada fu restaurata ed ampliata durante il governo degli Imperatori Augusto, Vespasiano, Traiano e Adriano.

L’Appia Traiana

L’imperatore Traiano fece anche realizzare, tra il 108 ed il 110, una diramazione denominata via Appia Traiana, che da Benevento raggiungeva Brindisi attraversando l’Apulia con un nuovo percorso in gran parte vicino alla costa e pianeggiante. Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476) la mancanza di opere di manutenzione provocò l’abbandono graduale di segmenti del percorso, sostituito ormai dalla via Traiana. Tuttavia, nel 535 lo storico bizantino Procopio la descrive tuttavia ancora in buono stato di conservazione e il tratto pontino dell’Appia rimase in uso almeno fino al XIII secolo.

Periodo “moderno”

Nel 1574, per ordine di Gregorio XIII, fu tracciata la via Appia Nuova (allora chiamata via Campana), che – partendo da porta San Giovanni, appositamente aperta allo scopo – riprendeva per le prime tre miglia il tracciato dell’antica via Asinaria e costeggiava l’Appia antica. In occasione del Giubileo del 1700, Innocenzo XII aprì la via che congiunge l’Appia Antica a quella nuova, detta Appia Pignatelli dal cognome del pontefice. Altre modifiche alla viabilità si ebbero nel 1784, sotto Pio VI.

Il suo valore oggi

Nel primo tratto, il paesaggio che si dispiega è caratterizzato da una successione di elementi diversi: le catacombe romane, la tomba di Cecilia Metella, il Circo di Massenzio e il Castrum Caetani, testimonianze della ricchezza storica della zona ricca di tombe, luoghi di sosta, ville, casali, parchi, giardini, villaggi, oggi visitabili nel Parco Regionale dell’Appia Antica che include anche testimonianze preistoriche e protostoriche, offrendo uno sguardo completo sulla storia di Roma ed è intrisa di miti e tradizioni, come ad esempio, il duello tra Orazi e Curiazi presso il sesto miglio o la sorgente di Egeria, legata al mito di Numa Pompilio, considerata l’Acqua Santa di Roma. Nel luglio 2024, nel corso della 46ª sessione del Comitato UNESCO, la via Appia – comprensiva del tracciato dell’Appia antica e della sua variante via Appia Traiana, è stata riconosciuta patrimonio dell’umanità sotto la dicitura “Via Appia. Regina Viarum”.